Carta 27: De Emilio a Luis Miguel

Madrid, 9 de abril de 1941

Mi querido amigo Luis Miguel:

Cuánto me alegra recibir tus noticias acerca de tu estado de salud y de tu compañía. Si atinas a ir al campo es que tu dolencia se encuentra en un período de recesión y que ese clima y ese tratamiento te hacen bien. No sé si por dicha o por desdicha, me temo que deberás permanecer allí cierto tiempo, pues mi amigo Dalmacio ha sufrido cierto percance y no se encuentra ahora mismo en situación de recibir huéspedes. Tan pronto cambien las tornas te lo haré saber.

Por otro lado, hay algo muy importante que debes tener en cuenta: el rencor no te beneficia en absoluto. Ahora que vas a misa con esa tal Nati de quien me cuentas, te sonará familiar eso que los cristianos dicen del perdón, y afirmo que no les falta razón. Dando cabida en tu coleto a la podredumbre del resentimiento únicamente te haces daño a ti mismo, como si te bebieras un veneno esperando que el que se muera sea otro. No debes alimentar esa hoguera ponzoñosa pensando que perjudicas a tu padre, pues eres tú el único perjudicado. Te hago notar que lo contrario del amor no es el odio, sino la indiferencia; el odio sólo existe cuando hay sentimiento, y de ello se alimenta.

Si no amases a tu padre, si pudieses descender a lo más profundo de tu alma y afirmar con completa seguridad que no existe en ella un solo resquicio de amor por quien encendió la yesca de tu vida, no estarías diciéndome cosas como que quieres mandarle una carta para restregarle en las narices lo que te duele de su comportamiento. Bastante odio nos rodea ya, demasiadas rencillas, muchas ansias de venganza. No abundes, amigo mío, ni esperes una redención repentina de tu padre cual caída del caballo de Pablo de Tarso, que es tan improbable. Tienes un alma lo bastante grande como para ventilar esas emociones y alejarlas de ti, que no te darán más que amargura y dolor. Si no puedes comprender a tu padre, perdónale y no le desees mal alguno, pues cuando odias, el que sufre eres tú y no el odiado. Por tu bien, libérate de esos pensamientos, lánzalos al aire entre el trigo y que se los lleve la brisa.

Por lo que a nosotros respecta, el pequeño Miguel ha estado algo pachucho estos días y ha acabado contagiándonos a todos. Los niños pequeños son pozos de miasmas. Yo estoy haciendo el esfuerzo final para terminar el trabajo que me abra las puertas de la consulta clínica de don Carlos Jiménez Díaz, que me está costando horrores pero del que estoy quedando muy satisfecho. Últimamente apenas duermo. El tramo del día que más tiempo le puedo dedicar a dormir es el recorrido en mula hasta la facultad, y en cuanto me detengo más de diez minutos, me quedo frito de inmediato. La ventaja es que estoy tan cansado que ni siquiera sueño, así que por lo menos me he librado de las pesadillas durante una temporada. La semana próxima presento mi trabajo al tribunal y estaré mucho más libre.

Sin embargo, hay ocasiones en las que consigo despejar mi horario para dormir unas horas, pero la propia inercia de la vigilia me impide hacerlo. El viernes pasado me levanté de madrugada a vagar por la casa como un fantasma, comer algo y ponerme a trabajar si no conseguía pegar ojo, cuando escuché un carro que se acercaba a mi casa. Resultó ser nuestro carretero, Manolo, que traía tu carta y, de paso, una carga especial, ya que había recogido a un polizón por el camino, un hombre bajito y compacto que casualmente se dirigía a casa de una de mis vecinas. Mientras le agradecía a nuestro mensajero su encargo con un poco de pan con miel y le despedía, nos sobresaltaron unas voces. El recién llegado gritaba “¡No dispare, madre, que soy yo!”, pero de nada valió el aviso, pues el desgraciado recibió un escopetazo en una pierna que le hizo aullar antes de que, nosotros por un lado y los habitantes de la casa por otro, pusiéramos fuera de la vista tanto víctima como arma.

Una vez calmado el revuelo, sobresaltados los niños, la Prado y mi esposa, restaurada la paz y recogido el vecindario detrás de sus visillos, a la luz de una lámpara de carburo me entretuve un rato en sacarle perdigones y sal de la herida al recién llegado mientras su madre lloraba en su casa de alegría, susto y culpabilidad. En los fuertes brazos de Manolo, que lo sujetaba para que no se moviese sobre la mesa de mi cocina, dio en contarnos su historia. A mitad de la misma, nuestro carretero tuvo que seguir camino, así que te la cuento yo en su lugar por expresa petición suya, para que se la leas tú.

Dijo llamarse Antonio, y había sido soldado republicano durante toda la guerra. Es un hombre de corta estatura, tieso como un húsar, recio como un olivo, y le tocaba ser quinto en el año 36, así que se fue directo desde el primer día de guerra, y sufrió todas las campañas sin dejarse ni una. No recibió la licencia hasta abril del 39, y pacíficamente volvió a su hogar. Había perdido en la guerra a dos de sus seis hermanos, uno en un bombardeo y a otro en la cárcel, y a su padre, alcanzado por una bala perdida durante el asedio de Madrid. En casa sólo quedaban sus tres hermanas, su madre y el hermano menor, que apenas tenía doce años de edad. Durante un tiempo, se dedicó a ser el cabeza de familia y a sacar a todos adelante.

Pero esto no le duró mucho tiempo. Pronto, antes de que nosotros nos mudásemos a la zona, llegó la desagradable sorpresa del llamamiento a filas, ya que resultaba que no había cumplido el servicio militar y quedaba un varón en la familia, su hermano pequeño, por más que fuese un chiquillo. Tres años de guerra para que tuviera que hacer la mili. Sorteó y le tocó en Zaragoza, y no tuvo más remedio que irse a cumplir con la patria, porque la sangre que había derramado en el otro bando no contaba. Los tres años de miseria, balas, ejército e incertidumbre no habían sido suficientes.

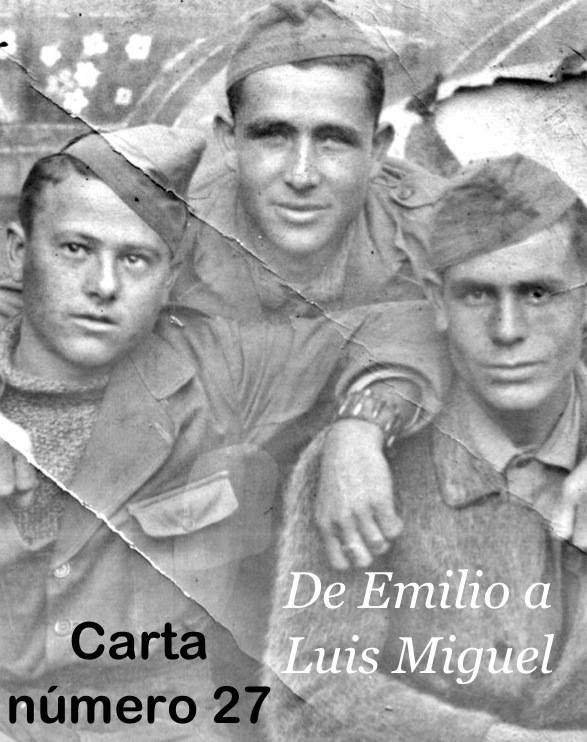

Allí, en el cuartel de Zaragoza, permaneció unas semanas como soldado raso, donde encontró a algunos compañeros de armas, republicanos como él, de los que me enseñó una foto que llevaba en la cartera. Le encargaban las tareas más desagradecidas, pues le quedaba por expurgar el pecado de haber perdido la guerra, pero después de una guerra entera estaba acostumbrado a cosas peores. Me decía que intentaban humillarle pero no lo conseguían, porque él sentía que no había hecho nada de lo que tuviera que avergonzarse, y que limpiar unas letrinas no retrata al que lo hace, sino al que lo manda. Se consideraba afortunado de haber sobrevivido y no estar lisiado, de poder trabajar, de mirar arriba y ver el cielo y no tierra. Increíblemente, estaba contento. Lo único que le dolía era pensar en su familia, en sus hermanas y su madre, y en su hermano pequeño, el niño que era considerado un hombre por la maquinaria gubernamental, y que se suponía que podía sacarlos adelante, cuando realmente le daba miedo quedarse solo en el campo. Quería irse a casa.

Una buena mañana, cuando pasaba con su cubo y sus trapos de fregar cerca de los barracones médicos, le vio un doctor y le llamó. Al acercarse, le preguntó si le habían tallado. Sin saber a qué se refería, respondió que no. El doctor le señaló un grupo de recién llegados y le ordenó sin más que se uniese a ellos, cosa que hizo sin saber a dónde le llevaría este camino. Una vez junto a los otros, les preguntó qué era aquello y le dijeron que les iban a tallar. El único significado que él tenía para esa palabra era de cuando era pequeño y su padre cogía un trozo de madera y lo hurgaba con un cuchillo hasta tallar un muñequito con el que él pudiera jugar. En su simpleza de labriego, pensaba que el ansia de venganza del nuevo régimen era tal que iban a horadarles sus magras carnes con quién sabe qué ignoto objetivo.

Allí los desnudaron, cuando aún el invierno se resistía a irse Ebro abajo, afeitaron la cabeza de los que aún conservaban el pelo, les miraron los dientes, los ojos, las orejas y los pusieron bajo un palo horizontal, que indicaba su estatura. Junto a la puerta, les daban un bulto con ropa y un papel y les indicaban la salida. Como él no sabía leer, tuvo que pedirle a un compañero que le dijera lo que ponía en el papel. Decía que quedaba licenciado por no apto. Era tan bajito que no daba la talla mínima para cumplir el servicio militar. Era libre. Podía irse a su casa.

Pero… ¿y si era mentira?

Si era un truco, al intentar abandonar el cuartel le podían aplicar la ley de fugas, podían argumentar que intentaba desertar, y dejarlo seco de un tiro en la espalda. Se fue a oficinas a preguntar si esto era cierto, si ese papelito blanco era su salvoconducto para irse a casa, y un sargento casi le echa a patadas del despacho por molestar. Así que, aconsejado por el temor y la prudencia, temiendo que alguien le quitase el papelito, que lo mismo era de verdad, esperó a la noche, preparó su petate y sin despedirse de nadie, a medianoche salió subrepticiamente y se fue.

Empero, aún así no las tenía todas consigo. En alguna parte de su cabeza estaba convencido de que ese papelito blanco era una engañifa para hacerle desertar, y de que en cualquier momento alguna autoridad le iba a pedir la documentación y comprobaría que la licencia no era cierta, y le formarían un consejo de guerra y acabaría fusilado contra un paredón al amanecer por desertor, traidor, falsificador, rojo y quién sabe cuántos otros cargos. Si tomaba un tren, en la próxima parada subiría la Guardia Civil, avisada por el pergeñador de tal plan, que se lo llevaría y de nuevo acabaría frente al pelotón de fusilamiento. Parece mentira hasta qué punto ha llegado el miedo por el propio pellejo, cuando subirte a un tren te puede costar la vida.

Así que hizo lo único que le parecía sensato: irse andando.

Durante un mes, caminó durante la noche a través de campos helados, durmiendo en pajares, en antiguos refugios contra las bombas, en cuevas, en cabañas de pastor. Comía lo que podía comprar con el poco dinero que tenía, o lo que encontraba al descuido, o a veces se lo ganaba trabajando un día o dos en cualquier venta de las afueras, cortando leña o echando una mano en lo que fuese necesario. Tardó en darse cuenta de que era mejor dar un nombre falso, pero acostumbrado a ir por derecho, la mayoría de las veces se le escapaba que se llamaba Antonio. Alguna vez dormía en los cementerios, seguro de que nadie le iba a molestar por la noche. Tengo el convencimiento de que tendrá muchas historias para contar a sus nietos junto a la lumbre en el futuro.

Y por fin, cuando llegó a casa, sin haber avisado ni siquiera por carta, pues ni él ni su familia sabían leer o escribir, llamó a la puerta, y su propia madre, vencida de luto y desgracias, no supo reconocer a la buena fortuna. Al mando de una casa llena de muchachas jóvenes y un niño, pensó, al igual que su hijo, que esa voz era una trampa, que esa licencia era mentira, que alguien quería que abriese la puerta para hacerles daño, y por poco provoca una desgracia. A estas alturas de la historia, ya había terminado de extraerle perdigones y apagué la lámpara para curarle la herida con alcohol sin que saliéramos ardiendo. Con las claritas del día se lo devolví a su madre, que lo recibió con entereza y sin aspavientos, con el carácter castellano que había traído de las profundidades de la provincia de Guadalajara. Y por aquí lo tenemos, contento, renqueante, dispuesto para empezar a trabajar en las obras del hospital en cuanto pueda caminar sin las muletas que le he prestado, y con su papelito blanco a buen recaudo.

Por otra parte, sigo con mis clases, con la supervisión de las obras, que ya se ha confirmado que no es más que una excusa, y con los cuidados a obreros y gente subterránea. Como ya no es tan necesaria mi vigilancia cercana de los trabajos de los albañiles, he procurado alejarme del arquitecto a quien habían asignado mi formación, Pascual Bravo, que aunque es un excelente profesional, no estaba contento con tal encargo y con quien no conseguí congeniar. En cuanto a su superior, el ingeniero Eduardo Torroja, director de todas las obras de la Ciudad Universitaria y de algunas más, he tenido ocasión de que me tomara algún domingo reciente bajo su tutela, y me ha parecido un hombre cabal y enamorado de su trabajo, de quien creo poder afirmar que afortunadamente ignora cuanto sucede bajo tierra en sus dominios.

Debo despedirme ya, amigo mío. Tan pronto tenga algún destino para ti, te lo haré saber, aunque espero que antes de partir podamos vernos. Hasta entonces, mantén esa vida que tanto te beneficia, pero no bajes la guardia. Cualquier paso en falso puede perjudicar a esos amigos tuyos, a quienes tanto me gustaría conocer y a quienes tan agradecido estoy por el trato que te están dando. Diles, por favor, que me siento en deuda con ellos y que estaré más que satisfecho de pagarles esa deuda en la primera oportunidad que se me presente.

Recibe un fuerte abrazo de tu amigo que lo es.

Emilio Pérez- Olivares Espinosa.

Deje un comentario